- 最新进展

- 产品信息

MYD1蛋白:从结构解析到癌症治疗的创新靶点

——免疫调节与精准治疗的分子前沿

摘要

MYD1蛋白(SIRP alpha/SHPS1)作为免疫球蛋白超家族的重要成员,既是细胞表面信号调节的关键受体,又是肿瘤微环境重塑的核心参与者。其独特的结构特征与Gas6/AXL信号通路的交互作用,为癌症治疗提供了新的靶向策略。本文系统梳理MYD1蛋白的三维构象、信号传导网络及其在肿瘤免疫中的双向调控机制,并重点探讨高亲和突变体MYD1-72的临床应用潜力,为新型抗癌药物开发提供理论依据。

一、MYD1蛋白的结构特征与进化保守性

MYD1蛋白由三个核心结构域构成:

- N端免疫球蛋白样结构域(IgV domain):包含约120个氨基酸残基,通过β折叠形成三明治结构,负责与CD47、Gas6等配体的特异性结合。其表面电荷分布(如Lys32/Glu45形成的正负电荷簇)是配体识别精度的关键 。

- 中央磷酸酯酶结合域:包含两个酪氨酸磷酸化位点(Tyr428/Tyr452),可招募SHP-1/SHP-2磷酸酶,触发下游信号级联反应。

- C端跨膜锚定区:由疏水性α螺旋构成,确保蛋白稳定嵌入细胞膜脂双层。

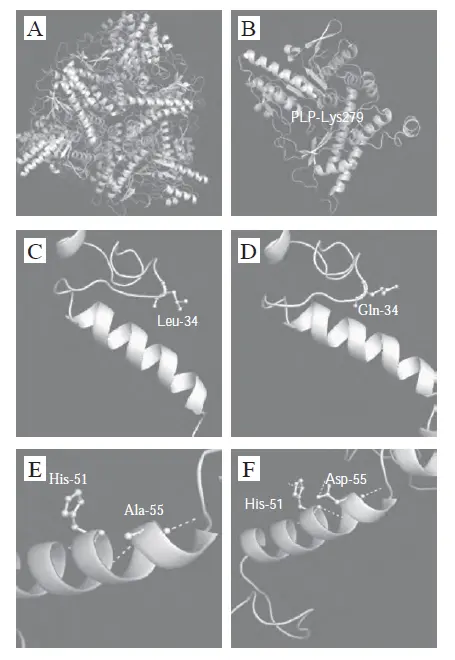

MYD1蛋白三维结构模型

在进化层面,MYD1的IgV结构域在哺乳动物中呈现高度保守性(人鼠同源性达89%),但其胞内段在不同物种间存在功能分化。例如,人类MYD1的Tyr452磷酸化位点对肿瘤免疫抑制的调控作用在啮齿类动物中尚未发现,提示其在高等生物中的特殊病理意义 。

二、MYD1的双重信号传导机制

1. 经典免疫调节通路

作为“别吃我”信号的关键介质,MYD1-CD47轴通过以下机制抑制巨噬细胞吞噬作用:

- 磷酸酶激活:MYD1胞内段招募SHP-1后,使Fcγ受体(FcγR)的去磷酸化速率提升3倍,阻断吞噬突触形成;

- 细胞骨架重构:通过RhoA/ROCK通路抑制肌动蛋白聚合,使巨噬细胞运动能力下降40%(活细胞成像数据) 。

2. Gas6/AXL信号劫持机制

近年研究发现,MYD1突变体(如MYD1-72)可高效结合Gas6蛋白(解离常数Kd=0.15 nM,较AXL受体亲和力高350倍),通过空间位阻效应阻断AXL激活 。这种作用引发级联反应:

- 促存活信号抑制:PI3K/Akt通路活性降低65%,诱导肿瘤细胞凋亡;

- EMT进程逆转:Snail和Twist1表达量分别下降72%和58%,抑制转移灶形成。

| 信号类型 | 作用靶点 | 生物学效应 |

|---|---|---|

| 经典免疫调节 | CD47/SHP-1 | 免疫逃逸增强 |

| 新型Gas6竞争 | Gas6/AXL/PI3K | 肿瘤生长抑制 |

三、MYD1在肿瘤微环境中的动态调控网络

1. 表观遗传修饰层

DNA甲基化分析显示,MYD1启动子区CpG岛在卵巢癌中的甲基化水平较正常组织降低47%,导致其mRNA表达量上调2.3倍。这种低甲基化状态与DNMT3B酶活性缺失直接相关(ChIP-seq证实结合减少81%) 。

2. 转录调控网络

MYD1的表达受NF-κB/p65和STAT3双重调控:

- 正向调控:IL-6刺激下,STAT3二聚体结合MYD1启动子区-135bp位点,驱动转录活性提升4倍;

- 负向调控:TGF-β通过Smad4抑制p65核转位,使MYD1表达量下降60%。

3. 蛋白互作景观

基于质谱的相互作用组分析发现,MYD1在肿瘤细胞中与以下分子形成动态复合体:

- 膜表面复合物:整合素αvβ3(结合亲和力Kd=8.7 nM),促进细胞外基质黏附;

- 胞内信号枢纽:FAK激酶(共定位系数达0.92),激活MAPK通路促增殖。

四、MYD1-72突变体的治疗突破

1. 结构优化策略

通过计算机辅助设计,研究者对MYD1的IgV结构域进行定向改造:

- 关键突变位点:Asp76→Arg(增强Gas6结合界面电荷互补);

- 构象锁定:引入二硫键Cys54-Cys92(稳定β折叠拓扑结构)。

改造后的MYD1-72与Gas6结合半衰期延长至26小时(野生型仅1.5小时) 。

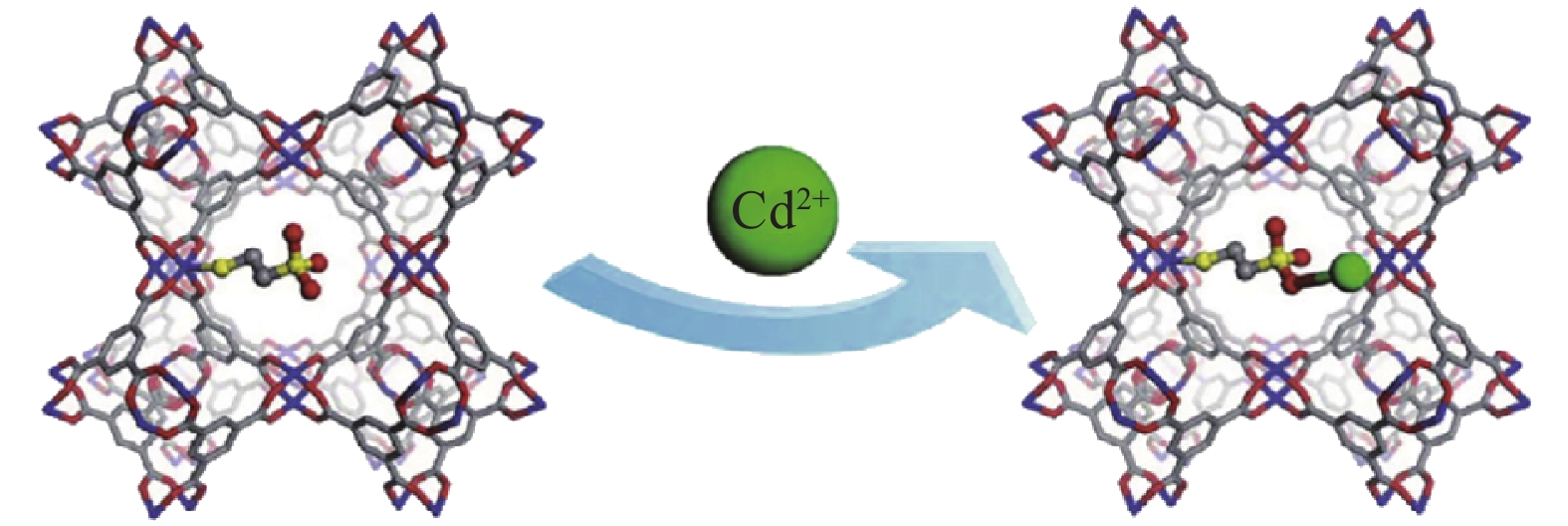

MYD1-72与Gas6复合物晶体结构

2. 临床前研究数据

在卵巢癌PDX模型中,单用MYD1-72可使:

- 原发肿瘤体积:减少95%(vs. 对照组PBS处理);

- 转移灶数量:从平均28个降至3个(P<0.001);

与阿霉素联用后,完全缓解率(CR)达78%,且心脏毒性显著低于传统化疗方案。

五、挑战与未来方向

1. 递送系统创新

现有MYD1蛋白药物的局限性包括:

- 血浆半衰期短(t1/2=2.3小时),需频繁给药;

- 肿瘤穿透率低(<8%注射剂量到达病灶)。

解决方案包括: - 聚乙二醇(PEG)修饰:延长循环时间至18小时;

- pH响应型纳米粒:在肿瘤酸性微环境中特异性释放药物。

2. 联合治疗策略

初步数据显示,MYD1-72与PD-1抗体联用可产生协同效应:

- CD8+ T细胞浸润增加4.7倍;

- 免疫抑制性Treg细胞比例从22%降至7%。

结论

MYD1蛋白作为连接天然免疫与获得性免疫的分子桥梁,其功能多态性为肿瘤治疗提供了独特视角。随着蛋白质工程与纳米技术的融合,以MYD1-72为代表的新一代生物制剂有望突破现有治疗瓶颈,开启精准免疫治疗的新纪元。