- 最新进展

- 产品信息

最新进展

抗凝血酶III:人体抗凝系统的关键“守护者”

在人体复杂的生理机制中,抗凝血酶III(antithrombin,ATⅢ)扮演着至关重要的角色。它是我们体内最重要的抗凝物质之一,默默地守护着我们的血管健康,维持着血液的正常流动。今天,就让我们一起深入了解这位抗凝系统的“守护者”。

抗凝血酶III是什么?

抗凝血酶III是一种由肝细胞分泌的糖蛋白,相对分子量约为58.2 kD,属于丝氨酸蛋白酶抑制物。它通过抑制凝血酶及活化的凝血因子VII、IX、X、XI及XII丝氨酸蛋白酶的活性,维持机体的出凝血平衡。抗凝血酶III的作用约占抗凝系统总活性的70%,是人体抗凝机制的核心成分之一。

抗凝血酶III的抗凝机制

抗凝血酶III的抗凝作用主要通过与凝血酶等丝氨酸蛋白酶结合来实现。它能够与这些酶形成1:1的复合物,从而抑制它们的活性,防止血液过度凝固。这个过程就像是给血液中的“凝血开关”安装了一个“刹车”,确保血液在血管中顺畅流动,而不至于形成危险的血栓。

特别值得一提的是,肝素能够显著增强抗凝血酶III的抗凝作用。肝素是一种多糖类物质,广泛存在于人体组织中。当肝素与抗凝血酶III结合时,会诱导抗凝血酶III发生构象改变,使其更易于与凝血酶结合,从而大大提升抗凝效果。这一机制在临床上被广泛应用于抗凝治疗,例如在心脏手术、血液透析等需要防止血液凝固的场景中。

抗凝血酶III的检测与临床意义

检测原理

抗凝血酶III的检测通常采用发色底物法。这种方法的原理是在待测血浆中加入过量的凝血酶,凝血酶与血浆中的抗凝血酶III形成1:1的复合物。剩余的凝血酶会作用于显色肽,裂解出显色基团。显色程度与剩余凝血酶的量呈正相关,而与血浆抗凝血酶III的量呈负相关。通过这种方法,医生可以准确地测量出患者血浆中抗凝血酶III的活性水平。

临床意义

抗凝血酶III的水平变化在临床上具有重要的诊断和治疗意义。

生理性变化

-

幼儿:6个月以下的幼儿抗凝血酶III水平较低,这是正常的生理现象。

-

孕期:孕期13周后及产后阶段,抗凝血酶III水平会显著下降,这是为了适应孕期的生理变化。

-

性别差异:绝经期前女性的抗凝血酶III平均水平低于男性,这与激素水平有关。

病理性变化

-

病理性增高:抗凝血酶III水平增高常见于血友病、白血病、再生障碍性贫血等急性出血性疾病,以及口服抗凝药的治疗中。在抗凝治疗中,如果怀疑肝素治疗抵抗,可以通过抗凝血酶III活性检测来确定。抗凝血酶替代治疗时,也应首选抗凝血酶III检测进行监护。

-

病理性减低:

-

遗传性抗凝血酶III缺乏:这是一种常染色体显性遗传病,主要表现为静脉血栓(VTE)形成。患者常在手术后、创伤后、感染后、妊娠或产后发生静脉血栓,并可反复发生血栓。这种遗传性缺乏症在人群中发生率为0.02%,在首次深静脉血栓形成患者中为1% - 8%。

-

获得性抗凝血酶III缺乏:

-

合成障碍:严重的肝脏疾病,如肝硬化、重症肝炎、肝癌晚期,会导致抗凝血酶III合成障碍,常与疾病严重程度相关,可伴发血栓形成。

-

消耗过度:弥散性血管内凝血(DIC)、静脉血栓等情况下,抗凝血酶III会被过度消耗。

-

丢失过多:肾病综合征等疾病会导致抗凝血酶III丢失过多。

-

-

肝素治疗监测

在肝素治疗中,抗凝血酶III的作用至关重要。肝素与抗凝血酶III结合后,抗凝血酶III的抗凝活性可以增加数千倍。肝素主要通过加强抗凝血酶III的活性而发挥间接抗凝作用。抗凝血酶III灭活丝氨酸蛋白酶活性的速度依赖于肝素,但灭活丝氨酸蛋白酶的量取决于抗凝血酶III的活性。

-

AT活性<70%:肝素抗凝效果降低。

-

AT活性<50%:肝素抗凝作用明显下降。

-

AT活性<30%:肝素抗凝无效。

因此,在使用肝素进行抗凝治疗时,监测抗凝血酶III的活性水平是非常重要的。通过定期检测抗凝血酶III,医生可以及时调整肝素的剂量,确保抗凝治疗的有效性和安全性。

结语

抗凝血酶III是人体抗凝系统的关键“守护者”,它在维持血液正常流动、预防血栓形成中发挥着重要作用。了解抗凝血酶III的功能、检测方法及其临床意义,有助于我们更好地认识和管理血液疾病。如果您或您的家人有相关症状或疾病,建议及时就医,进行专业的检测和治疗。

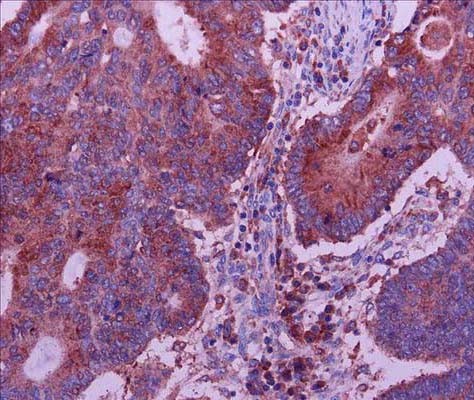

产品信息