- 最新进展

- 产品信息

IL-6 信号通路在免疫炎症性皮肤病中的病理作用及靶向治疗研究进展

一、IL-6 的生物学特性及其信号转导机制

经典信号转导途径:IL-6 首先与膜结合型 IL-6 受体(mIL-6R)结合形成复合物,随后该复合物与跨膜糖蛋白 gp130(CD130)二聚体相互作用,激活下游 JAK/STAT、MAPK 和 PI3K/AKT 等信号通路。mIL-6R 的表达主要局限于肝细胞、某些白细胞亚群和巨噬细胞等特定细胞类型。

反式信号转导途径:可溶性 IL-6 受体(sIL-6R)与 IL-6 结合后,能够激活广泛表达 gp130 的细胞,显著扩大了 IL-6 的生物活性范围。

在急性期反应中,刺激肝细胞产生 C 反应蛋白(CRP)、血清淀粉样蛋白 A(SAA)和纤维蛋白原等急性期蛋白;

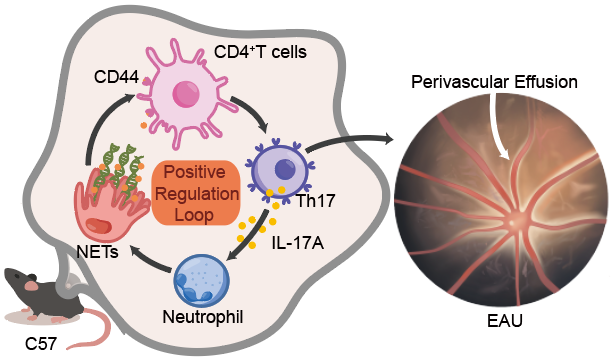

在免疫调节方面,促进 B 细胞分化为浆细胞,调节 Th17/Treg 细胞平衡,并影响巨噬细胞极化;

在造血系统中,参与造血干细胞的维持和分化;

在代谢方面,影响脂质代谢和胰岛素敏感性;

此外,还参与骨代谢平衡、血管生成和组织修复等过程。

二、IL-6 在皮肤病理生理过程中的作用

促炎作用:IL-6 通过诱导血管内皮细胞表达粘附分子(如 ICAM-1、VCAM-1),促进白细胞向炎症部位募集;同时刺激多种促炎细胞因子(如 IL-1β、TNF-α)和趋化因子的产生,放大炎症反应。

影响屏障功能:IL-6 可抑制角质形成细胞分化相关蛋白(如兜甲蛋白、丝聚蛋白)的表达,破坏皮肤屏障完整性。

参与纤维化:在系统性硬化症等纤维化性皮肤病中,IL-6 通过激活成纤维细胞,促进胶原合成和细胞外基质沉积。

调节自身免疫:IL-6 促进自身反应性 B 细胞分化为浆细胞,增加自身抗体产生;同时通过影响 Treg/Th17 平衡,打破免疫耐受。

三、靶向 IL-6/IL-6R 的治疗策略及其作用机制

阻断信号转导:与 IL-6 或 IL-6R 特异性结合,阻止 IL-6/IL-6R/gp130 复合物的形成,抑制下游信号通路激活。

调节免疫细胞功能:减少自身抗体产生,调节 Th17/Treg 平衡,抑制病理性免疫反应。

减轻炎症反应:降低 CRP、SAA 等急性期反应蛋白水平,减少促炎细胞因子产生。

影响组织重塑:在纤维化性疾病中,抑制成纤维细胞活化和胶原过度沉积。

四、IL-6 靶向治疗在特定皮肤病中的应用

1. 系统性硬化症(SSc)

2. 成人 Still 病(AOSD)

3. 白塞病(BD)

4. 其他炎症性皮肤病

系统性红斑狼疮(SLE):IL-6 通过促进自身抗体产生和狼疮肾炎发展参与疾病进程。初步临床研究显示,IL-6 抑制剂可能改善 SLE 患者的关节炎症状和血清学指标。

银屑病性关节炎(PsA):IL-6 抑制剂主要改善关节症状,对皮损效果不明显。

特应性皮炎(AD):个案报道提示托珠单抗可能对部分难治性患者有效,但需要更多证据支持。

五、安全性与耐受性考量

感染风险:尤其是上呼吸道感染、肺炎和皮肤软组织感染,严重者可出现败血症。

胃肠道反应:可能增加憩室炎和肠穿孔的风险。

实验室异常:常见中性粒细胞减少、血小板减少、肝功能异常和血脂升高。

输液反应:包括发热、皮疹、头痛等。

恶性肿瘤:长期使用可能略微增加恶性肿瘤风险,特别是非黑色素瘤皮肤癌。

治疗前应筛查结核、乙肝等潜在感染;

活动性感染患者禁用;

定期监测血常规、肝功能和血脂;

对于有憩室炎病史的患者需谨慎使用;

注意与其他免疫抑制剂的协同作用。

六、未来研究方向与展望

精准治疗策略:开发预测治疗反应的生物标志物,实现个体化治疗。

联合治疗方案:探索与其他靶向药物(如 JAK 抑制剂、IL-17 抑制剂)的联合使用。

新型制剂研发:开发长效制剂、局部给药系统或双特异性抗体。

扩大适应症范围:在更多皮肤病中验证疗效,如硬皮病样移植物抗宿主病、嗜中性皮病等。

长期安全性评估:建立更完善的长期随访数据,特别是关于感染、恶性肿瘤和心血管风险的评估。